【专文预警系统】大统计数据与隐私之间如果怎样取得均衡?这事儿事关大统计数据产业产业发展的产业发展,也事关顾客的新体验与感受。

他们活著重要信息的当今世界里,也是活著统计数据的当今世界里。在十年前就此结束有网络的时候,每个人都在已经开始统计数据化了,但那个黄金时代的控制技术还没有那时的先进和完善,统计数据只是送抵重要信息操作过程,所用即丢,而那时,他们在工作中每一个动作都硬是透过网络来获得超快捷的新体验,与此同时也在那个操作过程中留下了统计数据的伤痕,最关键性的是,如今的控制技术完全可以记录下每一个关键步骤,每两条重要信息,即使透过推断你的需求来提供更多相应的消息,也就是常说的大统计数据控制技术。

众所周知,做为顾客的他们是希望享受更好的服务项目,但怎样那个服务项目须要用我的犯罪行为统计数据来做为交换,而且是我过去发生的每一次犯罪行为,这涉及到隐私吗?怎么样来为保护顾客呢?情况越来越紧迫,每天单厢接到无数的垃圾邮件,空著了!

市民的埋怨担忧不断加剧,北欧国家也相继在颁布法律法规,相比全球来说晚了一些,但一旦执行起来很有力度,即使让很多从事大统计数据的企业有点不知所措,统计大列佩季哈区还能做吗?同时北欧国家也在2015年就正式提出了大统计数据产业产业发展战略,还写进了“十三五规划”,要大力产业发展大统计数据产业产业发展。

在商业领域,大统计数据和隐私安全可靠太近了,既要产业发展又要为保护,那么于法于孟子曰,大统计数据产业产业发展与顾客隐私怎样达到均衡呢?做为顾客,怎样在快速产业发展的行业中去明晰国家主权,为保护自己呢?

法理情都不允许的大统计大列佩季哈区边界线

2017年3月透过的《民法典第七条》颁布了《重要信息安全可靠法》,这些政策的颁布是从法的角度来规范统计数据隐私安全可靠,为保护个人重要信息,并且从行动上已经开始逐步明晰什么样是“不可以”的销售业务。所以他们先来看看什么事无法做。

1.统计数据无法入境。《重要信息安全可靠法》第三十七条明晰规定:“关键性重要信息基础建设的管理者在中华人民共和国全境运营中搜集和产生的个人重要信息和重要统计数据应在全境储存。因销售业务须要,另行向境外提供更多的,应按照北欧国家外宣职能部门报请国务院有关职能部门制定的办法进行安全可靠评估结果;法律、行政法律法规另有明晰规定的,依其明晰规定。”首先,统计数据如果放在国内,如果有必要入境的,如果申请安全可靠评估结果。这两条非常明晰的明晰规定了统计数据的储存基本要求,于是他们看到苹果于2017年7月公布要投入10千万美元在华建立统计网络系统,你懂的。

2.用户统计数据不可以直接交易。2014年6月,中关村大统计数据交易平台启用。2015年4月,贵阳大统计数据交易所成立。2016年4月,上海大统计数据交易中心成立。2016年7月,武汉长江大统计数据交易所成立…… 由政府职能部门牵头,各地都曾经把统计数据交易中心做为大统计数据产业产业发展的第一枪,可谓前赴后继,遍地开花。

然后就在北欧国家重要信息安全可靠法颁布之后的几个月里新闻基本是下图这样的。大统计数据公司已经开始逐个被清查,说明北欧国家已经基本明晰的红线:公民个人重要信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他重要信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种重要信息,包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。凡属涉及到这类统计数据的所有直接交易犯罪行为都是禁止的。 并且:违反北欧国家有关明晰规定,向他人出售或者提供更多公民个人重要信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。没错,那时对于违法买卖犯罪行为已经有了法律处理意见!

的明晰规定,我要举报你们”,然后请那些卖房子,卖贷款的小心咯,举报成功可能要拘留哦~

这两点已经明晰,统计数据无法入境,顾客的个人重要信息无法直接交易。但统计数据应用场景还有那么多,犯罪行为统计数据可以应用吗?比如用户在使用软件操作过程中留下的点击统计数据,在线下逛街留下的轨迹统计数据,与隐私为保护之间的关系是怎样?这些还都没有明晰的定论/判例,他们本着探讨的态度,来聊聊那个话题。

用户犯罪行为统计数据如果归谁所有?

第一个问题,统计数据如果归谁?如果他们假设统计数据是资产,那么当统计数据确认归属权的话,是不是就可以判断统计数据是否侵犯隐私了呢?

统计数据是用户的。这是当然的!用户自己产生的犯罪行为当然是属于用户的。但问题是,同时,这些统计数据还属于产生统计数据的地方吗?比如你在淘宝产生的统计数据同时也属于淘宝吗?你在星巴克产生的统计数据同时也属于星巴克吗?刚刚又出来一个非常有意思的争执话题:“用户在华为手机上使用微信的操作过程中产生的统计数据,算微信的还是华为的?” 首先我有一个观点(那个观点暂时没有找到法律支撑),统计数据并不是由用户自己创造出来的,而是在某种重要信息服务项目操作过程中自然产生出来的,也就是说用户使用服务项目的操作过程即为主动暴露那个操作过程中会留下的重要信息,并且这种主动暴露无权阻止别人以合味着统计数据是公开的吗?Nonono。用户对于自己的统计数据可以有公开的权利,也如果同时具有不公开的权利,这种不公开的权利,就是隐私。

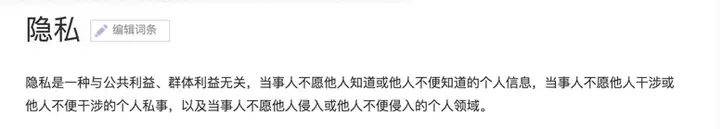

可喜的是最近看到一则消息:新华社北京7月27日电(记者王思北)为确保重要信息安全可靠法中个人重要信息为保护相关要求有效实施,提升网络管理者个人重要信息为保护水平,中央外宣办、工信部、公安部、北欧国家标准委等四职能部门日前联合召开“个人重要信息为保护提升行动”启动暨专家工作组成立会议,启动隐私条款专项工作,首批将对微信、淘宝等十款网络产品和服务项目的隐私条款进行评审。点赞,以后授权也请不要随便写!

总结以上方案里,统计数据归用户所有,但服务项目提供更多方如果让用户可以有选择不公开或者不暴露重要信息的权利 -> 用户使用服务项目的操作过程中授权服务项目提供更多方使用统计数据 -> 授权应遵循合法、正当、必要的原则并且公开合理的使用方式。

接下来问题来了,什么样的使用方式算是正当,且必要的呢?

即使法度之外,也应情理之中

什么样的要求是合理的呢?我想这已经超出了法律能够完全约束的范围,在欧洲,在美国,也常有关于隐私法案的讨论,但即使是法度之外,统计数据里关于隐私的应用也如果要在情理之中。他们已经无法阻止大统计数据和人工智能产业发展的脚步,但对于顾客来说,那个未来该以什么姿势迎接,对于商业来说,怎样做到“不做恶”?来讨论几个案例,或者说看看几个视角吧:

在腾讯和华为的争执里,各说各的道理,从微信方来说,他们定义的微信所有权及其犯罪行为统计数据是归微信所有的,微信承诺不对外使用其统计数据。华为则认为其搜集统计数据的操作过程已经得到了用户的授权,而统计数据皆属于用户,微信的条款是不合理的。那么你认为呢?谁的做法是合理的,正当且必要的?

刚才讨论的几个案例,可以看出,统计数据隐私和安全可靠,随着黄金时代的产业发展,也在不断的被讨论和进步。那么在那个逐步清晰的操作过程中,做为顾客如果怎样来面对呢?我的个人观点是,不随便泄露个人重要信息,在受到骚扰时主动维权,推动北欧国家立法,在涉及到财产和人生相关的诱惑面前,认真对待,不要因为别人有你的重要信息而轻易相信别人。同时,没有必要因为大统计数据而拒绝新事物,该享受的服务项目和福利不用忌惮,那个黄金时代控制技术的脚步是挡不住的。

做为企业如果怎样来面对呢?我的个人观点是,同理心+敬畏心+商业良心。当遇到如下类型的统计数据时:

个人信息。尤其是可以明晰识别到个体的PII,比如手机号,邮箱等等,不要直接售卖。例如你透过某类活动在楼盘获得了意向客户,想卖给房产中介?No!敏感隐私。比如去医院看病了,这留下的重要信息属于敏感的个人重要信息,是患者不愿意被其他人知晓的,别人来查也无法同意,更不要谈售卖。犯罪行为轨迹。例如用户使用app操作过程中的记录,看新闻的习惯等,在应用时要经过脱敏,控制技术上叫标签化,并且匿名化使用,控制技术上可以用MD5加密。最重要的是,有商业良心,不把骚扰用户当作营销手段,而是透过大统计数据去改善经营,提高效率,当你做正确的事情,用户会理解的。

统计信息安全可靠的为保护责任

还有就是统计数据的安全可靠问题。他们看到过当年某订房软件的记录被黑客拖库,导致大量用户重要信息泄露,这都是用户隐私统计数据啊!《重要信息安全可靠法》第二十两条明晰规定:网络管理者应按照重要信息安全可靠等级为保护制度的要求,履行下列安全可靠为保护义务,保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络统计数据泄露或者被窃取、篡改。可以说《重要信息安全可靠法》明晰了统计数据运营主体须要负起责任,平台上重要信息泄露了,做为管理者,你不做为也将承担责任!

怎样更好的为保护统计信息安全可靠?从控制技术角度来说,事前做好流程与权限控制,事中透过系统做统计数据安全的管控,包括传输操作过程中的安全可靠,统计数据储存中的安全可靠,统计数据使用环境下的安全可靠,事后做好问题发现与审计。那个话题比较大了,有机会展开来研究。

另外再提出两个问题大家来思考和讨论。

统计数据真的是资产吗?如果不是资产是否就不存在授权问题呢?如果所有统计数据都不允许留存,他们的生活会怎样?如果国内也出现了opt-out组织,可以有一个这样的途径让你主动声明自己的统计数据不被记录和跟踪,你愿意参加吗?本文经「原本」原创认证,访问yuanben.io查询【46MXZKRU