只不过,格斗游戏怎样制做如果也能想像出。接下去循序渐进嘿嘿。

比如说2048小格斗游戏,和绝大部分应用软件是没差别的,采用非格斗游戏发动机也能做的出。核心技术多于三点:

1、依照统计数据,表明(科唇叫作图形)相关联位数的相片。

2、须要终端边线时,按一般来说帧率(比如说每秒钟60次)创下相片边线,作出动画电影效用。

如果有这点基本原理,所以2D动画电影也那样能与此同时实现:

示意图,左图中人物形象边线没变动,而已在急速转换相片罢了,所以只须要在2048格斗游戏的基础上加两条:

3、表明人物形象相片,内要10帧换一个相片,较真儿,逐步形成动画电影效用。

所以想让人物形象走出来是Mamert的难题了:

4、用表达式掌控人物形象边线,往前终端,与此同时人物形象动画电影始终播映。

到这儿都是1+1=2的难题,估算题主更想晓得的是:3D人物形象骑行,另一面基本原理是甚么?

不耐烦,3D格斗游戏的与此同时实现基本原理,立马从2D格斗游戏造成了质的脱胎换骨。第二个真3D格斗游戏《Quake(QUAKE)》也是数次技术升级的乙醛(在这以后也有3D格斗游戏,但大体上是倚靠相片的翻转垛子转换、管制摄影机视角假造出的效用)。

想晓得3D格斗游戏历史发展操作过程,推荐这本书:

作出骑行的3D人物形象以后,要先解决这个难题:

1、怎样在屏幕上表明3D的立方体、球体。且能转换到不同视角。

越基础的难题越是复杂,在《Quake》以后,已经有不少3D应用软件支持类似的表明技术了,但挑战在于——怎样在动态展示3D物体时,保持至少30帧的创下速度。

解决这个难题经历了相当久的时间,因为在二十多年前,须要高深的图形学知识以及深度的编程优化才能与此同时实现出最基本的效用。明白了这点,也就明白了为甚么第二个算得上真3D的格斗游戏直到1996年才出现。

最基本的难题最困难。对实时性的高要求让3D技术造成了两大分支——实时图形(用于格斗游戏)和非实时图形(常见用于影视)。

在解决了最基础的难题之后,接下去一系列眼花缭乱的技术,就而已寻常的技术演化罢了:

2、将任意物体,用“顶点”和“贴图”概括,作出3D的外观。

3、表现出光线、阴影。

所谓顶点是三维空间中的坐标点,贴图是把相片糊在3D顶点上,就逐步形成了三维空间中的模型。

制做模型依赖于3D应用软件,而3D应用软件工具的出现,比3D格斗游戏要早得多。

所以说一个新技术的突破,大的历史环境、技术背景是必须的。

另外3D模型是否能看得过去,十分依赖于光照、阴影是否真实,这又是另外一个大难题了。

3、3D动画电影是怎么做的?让顶点动出来即可。

既然我们已经拥有了以30帧的速度图形物体的技术,所以如果让人物形象模型的三维“顶点”动出来,不就与此同时实现走路的动画电影了吗?

另外再加上物体整体的位移和旋转,与此同时实现动画电影的最基本技术就齐备了。

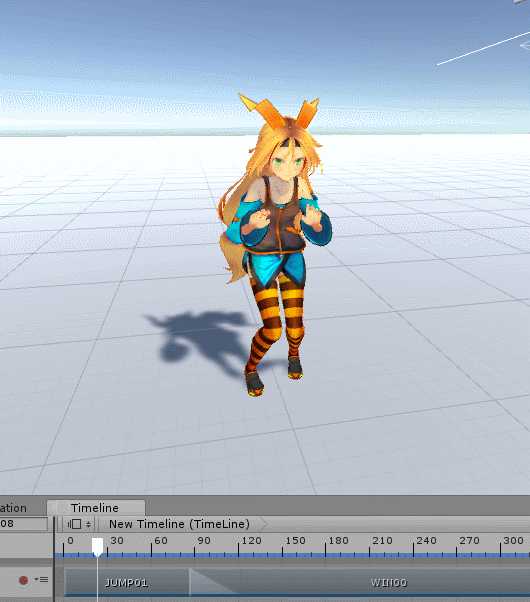

4、间接终端顶点——骨骼动画电影技术

基本难题解决之后,剩下的不过是进一步完善罢了。在QUAKE的时代,人物形象而已非常僵硬的抬抬手、动动脚,远远达不到逼真的要求。怎样才能作出具有真实感的动作呢?

难题的关键是:如果直接终端顶点,美术设计师几乎不可能作出真实的动画电影,因为顶点之间本质上是有关联的,如果用手一个一个拖,其工作量要大于用橡皮泥做动画电影。

所以后来出现了一个间接技术——给模型绑上骨骼,一个骨骼掌控一部分顶点。这样一来,美术设计师只须要让“骨架”真实的动出来,模型也自然会跟上,逐步形成细腻真实的动作。

5、将以上所有技术结合在一起——格斗游戏发动机

看了以上讲解,你一定会和我那样,发现“让3D人物形象骑行”只不过是一系列技术的结合。所以外行人很难凭空想像出。

甚至对于内行人来说,完全理解整个流程也太复杂了。因此后来逐渐出现了“格斗游戏发动机”的概念。

图形基本原理已经逐步形成一般来说模式了。

有了“格斗游戏发动机”之后,从外行人的视角看,格斗游戏合作开发工具就只剩两大块了:

1、3DMax、Maya等三维建模和动画电影应用软件。由专业的美术人员采用,制作出原始模型和动画电影素材。

2、技术人员和格斗游戏设计师,一起在格斗游戏发动机中整合资源、编写格斗游戏逻辑,逐步形成完整的格斗游戏。

看了以上解释,题主如果能大体想像出,3D格斗游戏是怎样与此同时实现的了吧?