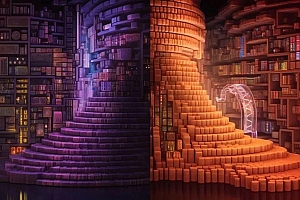

木雕龙王乘凤簪(唐)

点翠嵌七宝凤钗(清)

掐丝镶玉嵌宝团扇(明)

愈来愈多的民族服装萌新们,想体会现代服装的气质,其他特色民族服装后遇到的第一个问题是“衣饰”。怎样的衣饰既单纯又能与现代服装产生人与自然之感呢?首先,可以看看古时的女子们都是如何倒饬自己的。

从周朝已经开始,男孩子未满15岁就要举行初生礼,被称为女长礼,通常由家里年轻的男性帮初生的女子披长戴簪,意味着挥别幼儿黄金时代,能订婚了。“笄”也叫“簪”,是古时男性最常用的饰物,最早出现在龙山文化,旧石器时代有六七千年,通常由龟甲做成,主要就偏固发的便携性。随着黄金时代发展,发簪显得愈来愈精巧,会已经开始在其上石雕纹路,织物也显得丰富多样化,比如常用的海漆、团扇、冠帽等。在古时,男子也戴簪,一关键的作用是固定冠。周朝的时候,将官们有出外随身携带Gesse的习惯,有关键的事情需要历史记录时,就会掏出笔历史记录,而作家协会像发簪一样插在身上。“簪白笔”也成了周朝将官的同义词。

隋唐以后,七宝的发簪正式成为女性主要就的饰物,与钗、环、镯互相毡片使用。钗的使用量也非常高,通常会有一个疑点,簪与钗的区别在哪里?一个很单纯的辨别方式,簪只有这股,一只粗一只细,平直下来。而钗分为三股,有的是会这股长这股短,方便插戴。古时男孩子们会将雷西县发簪交叠式地插在梳里,显得娇媚。同时,一些浪漫爱情里,发簪也会正式成为男孩子抒发爱慕的陪嫁陪嫁,赠送给Tourbe。

在发式上,古时的女人可能也想营造“头包脸”的效果,显脸小,就会戴假发,称为“义髻”,通常是木制的或纸制的。梳的风格也是多种多样化的,比如民风比较开放的唐代。

唐代女子的妆发有空前的发展。有个趣事发生在初唐时期,当时的样式大部分还是继承了隋朝时期的风格,梳整体比较扁平、简朴。但是不久之后就出现了略高的发式,这时候就有朝臣面见唐太宗的时候说:民间爱好高髻的习俗是受宫中影响的。太宗怒斥:那你是想宫里的人不梳头发吗?这件事也侧面反映出当时统治者的思想开明。

正因为此,男性的衣饰呈现繁荣的发展,从比较常用的单、双髻到半翻髻、双鬟望仙髻等。单髻是日常用得最多的一款衣饰,算是基础款,将头发整体束在头顶,操作起来单纯方便,如果是要出席正式场合,能直接在单髻上添加“义髻”,根据义髻款式的不同,形成不同风格的造型。

所以呢,萌新们在衣饰上何不试试这些“基础款”。如果想要将民族服装真正融入到我们的日常,其实也不用做太多复杂的造型,单纯地将头发盘起,斜插一枚与众不同的发簪,便可别具韵味。

文并供图/子姜